Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia

|

Breizh Bretagne |

|

|

Pontchâteau Pont-Chastèu (*Pont-Kastell) |

![]()

| pajenn bet digoret an 01.05.2014 | page ouverte le 01.05.2014 | * forum du site Marikavel : Academia Celtica | dernière mise à jour 02/11/2024 13:45:50 |

![]()

| Définition : commune

de la Bretagne historique, en Pays de Nantes / Bro Naoned;

évêché de Nantes. Aujourd'hui dans la région administrative non historique dite des "Pays de Loire", département de Loire-Atlantique, arrondissement de Saint-Nazaire; chef-lieu de canton; sur le Brivet. Superficie : 5536 ha. Population : 4000 'communiants' vers 1780 (y compris ceux de Sainte-Reine); 7537 hab. en 1990; |

|

![]()

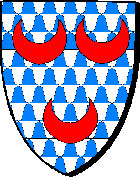

| Armoiries; blason : * Froger et Pressensé (1996) : * Éditions Flohic : "les croissants évoquent les armoiries du seigneur Eudon, ou Eon, et le fond provient des armes d'Hervé Ier de Blain" * JC Even : "brizhet, e deir greskenn en gwad" |

|

![]()

| Histoire : * Ogée (vers 1780) : Pont-Château;

gros bourg, sur la route de Nantes à Vannes; à 10

lieues à l'O.-N.-O. de Nantes, son évêché et son

ressort, et à 18 lieues de Rennes. On y compte 4000

communiants, y compris ceux de Sainte-Reine, sa trêve.

La cure est à l'alternative. On trouve à Pont-Château

une subdélégation, et un marché tons les lundis. C'est

une seigneurie considérable, qui envoie aux Etats, comme

baronie; mais elle n'a qu'une seule voix avec le seigneur

de Pont-Labbé. Pont-Château, haute-justice, à M. le

comte de Menou, seigneur de l'endroit et lieutenant-de-roi

à Nantes; le Crevi, moyenne et basse-justice, à M. le

sénéchal de kerguisé; Langle-Ruine, moyenne et basse-justice,

à M. Charette de la Colinière. — L'an 1050,

Jarnogan, seigneur de Pont-Château, fit une donation au

prieuré de Saint-Cyr de Nantes, connu aujourd'hui sous

le nom de Saint-Léonard. — Benoît, évêque de

Nantes, donna, en 1080, l'église de Pont-Château au

nommé Rodoald, avec tous les droits qu'il avait dans

cette paroisse, malgré la défense du concile tenu à

Rome en 1049, lequel désapprouve et condamne des

donations semblables, faites à des laïques. Rodoald,

étant tombé malade, eut envie de se faire moine, selon

la folie du temps, dans l'idée que cela seul suffirait

pour expier toutes les fautes qu'il avait pu faire; mais

comme il fallait beaucoup d'argent pour avoir la

consolation de mourir avec un froc, il n'eut d'autre

parti à prendre que celui de donner son église de Pont-Château

à l'abbaye de Marmoutier. On ne refusa pas son présent,

et le capuchon monacal lui fut sur-le champ accordé. De

pareilles bévues peignent très-bien les mœurs de

ces temps d'ignorance, et nous montrent jusqu'où peut

aller une aveugle dévotion. Rodoald avait une femme et

un fils à la mamelle, et il aima mieux laisser ces deux

faibles créatures dans la plus affreuse indigence que de

mourir hors du cloître; il se contenta de les

recommander à Benoît, évêque de Nantes, son

bienfaiteur, qui eut lui-même la faiblesse de consentir

à cette donation insensée et cruelle. Dès que Rodoald

fut mort, Bernard, abbé de Marmoutier, se rendit à

Nantes, chez les moines de son ordre, qui y demeuraient

alors, dans la paroisse de Sainte-Radegonde. L'évêque

Benoît, ayant appris l'arrivée de cet abbé, lui parla,

et l'engagea à pourvoir au besoin de la veuve et du fils

du donateur; mais celui-ci le refusa, et dit très-positivement

et très-monastiquement qu'il n'en ferait rien.

Quelque temps après, il partit pour prendre possession

du riche héritage qu'on lui avait si mal à propos

laissé. Heureusement, le baron et les autres seigneurs

des environs, qui se trouvèrent à cette prise de

possession, lui représentèrent avec tant de force qu'il

était juste qu'il fît subsister cette malheureuse

famille, que, cédant à leurs importunités, peut-être

plutôt qu'à la justice, il consentit de donner l'habit

de moine à l'enfant lorsqu'il serait en âge, et que, s'il

voulait rester dans le monde, il pourvoirait à ses

besoins. Depuis ce temps, l'église de Pont-Château est

restée aux moines de Marmoutier, qui en ont toujours

perçu les dîmes, qui produisent, année commune, au

moins cent tonneaux de grains : il faut pourtant avouer

qu'ils en abandonnent la cinquième partie au recteur. A

près cela, qui ne louerait pas leur générosité ? L'an

1116, Josselin, seigneur de la Roche-Bernard, donna au

prieuré de Pont-Château la troisième partie des dîmes

de son fief de Plaisance. L'an 1125, Olivier, seigneur de

Pont-Château, fils de Jarnogan, Savary, seigneur de

Donges, et quelques autres seigneurs, accompagnés d'une

troupe de brigands, se rendirent à Redon, et pillèrent

les vassaux des moines de Saint-Sauveur. Le duc Conan III

envoya contre ces seigneurs des troupes qui les

pressèrent si fort, qu'ils furent obligés de se

réfugier dans l'église de l'abbaye, où ils se crurent

en sûreté; mais ils se trompèrent, l'église fut

bloquée, et les assiégés, pressés par la faim, se

virent contraints de se rendre prisonniers. Ils furent

conduits à Nantes, et enfermés dans le château du

Bouffay, où ils restèrent jusqu'en 1127. Ce fut à

cette occasion que le duc fit raser le château de Donges.

Olivier de Pont-Château, qui avait été excommunié, ne

put recevoir l'absolution, ni s'accommoder avec les

moines de Redon, qu'en se dépouillant en leur faveur de

sa terre de Ballac, située dans la paroisse de Pierric,

terre qui depuis a formé un riche prieuré, dont

jouissent les bénédictins de Redon. Cette cérémonie

se fit avec la plus pieuse formalité, au pied des autels,

le 24 octobre 1127. L'an 1132, Olivier, plus irrité que

jamais contre les moines de Redon, pilla les possessions

qu'ils avaient dans la paroisse de Moais, où il leur

causa un dommage qui fut évalué à environ 500 sous.

Brice, évêque de Nantes, lança aussitôt contre lui

les foudres de l'excommunication, que le coupable ne put

faire lever que par la donation qu'il fit de la terre de

Brengoen, qui était à peu de distance de celle de

Ballac. L'écrivain qui rapporte ce fait assure qu'Olivier

ne voulut plus s'exposer une troisième fois à mériter

la disgrâce de ces religieux..— L'an 1189, Eudon de

Pont-Château, voulant réparer les injures qu'il avait

faites aux moines de Marmoutier, qui desservaient alors l'église

de Pont-Château, et se réconcilier avec eux, les

exempta de plusieurs droits qu'ils devaient à sa

seigneurie, particulièrement des 14 sous de rente qu'ils

lui devaient pour le droit de pêche dans la rivière, et

leur donna de plus un clos de vignes et deux pièces de

terre qui dépendaient de sa seigneurie. L'an 1225, la

terre de Pont-Château passa à la maison de Rohan, d'où

sortirent les seigneurs de Pont-Château. L'an 1236,

Constance, dame de Pont-Château, fille d'Eudon de Pont-Château,

fit plusieurs dons à l'abbaye de Blanche- Couronne.

Autrefois, pour honorer les morts, on allumait des lampes

sur leurs tombeaux. Eudon de Pont-Château en fonda une,

en 1258, dans l'église de l'abbaye de Blanche-Couronne,

pour brûler, jour et nuit, devant la sépulture de son

père, qui y était inhumé. On avait encore, en ce temps,

la coutume de mettre dans les tombeaux des pots avec du

charbon allumé et de l'encens; on en trouve plusieurs

preuves dans l'histoire. Durand remarque que cet usage n'était

pas général — L'an 1274, Nicole, dame de Lesquern,

donna au prieuré de Pont-Château les deux tiers des

dîmes et des prémices qu'elle avait dans son domaine de

Pont-Château et de l'Ecran, avec un champ et un manoir

qui y était joint. Guillaume de Lesquern, son fils,

ratifia cette donation et y ajouta 11 sous 6 deniers de

monnaie courante de rente. L'an 1290, le seigneur de

Clisson était seigneur de Pont-Château. — Pierre

de Rohan, baron de Pont-Château, mourut en 1518, et fut

inhumé aux cordeliers de Rennes. Ce seigneur avait fait

son testament dans la maison de la Thebaudais, le 12 juin,

et confirmé le 22 suivant; il porte qu'il sera dit dix

mille messes basses, et qu'on fera, à deux mille pauvres,

le jour de son service à Pont-Château, une aumône d'un

liard à chacun, si tant est que le nombre compétent

puisse s'y trouver; il fonda, par ce même testament,

dans l'église de cette paroisse, une messe quotidienne,

à diacre et sous-diacre, laquelle doit être chantée

par six prêtres et quatre chantres; il assigna une rente

annuelle de 72 livres monnaie courante, à prendre sur la

baronnie de Pont-Château. — L'an 1625, René de

Cambout, marquis de Coislin, grand-maître des eaux et

forêts de France, acquit la baronnie de Pont-Château,

et épousa Françoise Duplessis, tante du cardinal de

Richelieu, de laquelle il eut deux fils : l'aîné,

nommé Jean, fut chevalier des ordres du roi, lieutenant

de roi en Bretagne, et gouverneur des ville et château

de Brest. — Au mois de juillet 1709, Louis-Marie

Crignon de Montfort, un des grands missionnaires de son

temps, fit à Pont-Château une mission qui est regardée

comme une des plus fameuses qu'il ait faites dans la

province. Cet ecclésiastique zélé, voulant faire

construire un calvaire, exhorta le peuple à le seconder

dans son dessein; tout le monde s'y prêta avec joie, et

l'endroit pour la construction de ce calvaire fut choisi

dans une lande, à une demi-lieue à l'ouest-nord-ouest

de Pont-Château, sur une petite éminence d'où l'on

découvre sept à huit lieues de pays. A la voix du

missionnaire, les habitants de la campagne se rendirent

en foule pour travailler aux fossés qui étaient

nécessaires pour empêcher les bestiaux d'approcher de

la croix qu'on voulait planter. Ce missionnaire, voyant

la grande quantité de peuple qui venait travailler à

cet ouvrage, forma un plus grand projet : il fit creuser

de grandes douves, qui avaient cinq cent pieds de

circonférence, sur vingt pieds de largeur et autant de

profondeur dans œuvre; les terres provenant du

creusement de ces douves furent amoncelées pour faire

une montagne. On employa quinze mois à ce travail; les

gens de la campagne y venaient de douze à quinze lieues

à la ronde, hommes, femmes, garçons et filles; il y

avait ordinairement trois cents personnes à travailler

par jour, et chacun y apportait des provisions et des

instruments. Le saint missionnaire, pour augmenter leur

activité, se mettait à leur tête et bêchait comme eux,

en chantant des cantiques, qu'ils répétaient. Enfin, on

parvint à faire une montagne de cent quarante pieds de

large, sur environ quatre-vingts de haut, sur le sommet

de laquelle le missionnaire planta trois grandes croix d'une

hauteur considérable : celle du milieu avait quarante-un

pieds trois pouces de hauteur; l'arbre qui servit à

cette croix était un châtaignier qui appartenait à un

paysan des environs. Le missionnaire, qui lui avait

écrit plusieurs fois, sans recevoir de réponse, prit le

parti d'aller lui-même le trouver, accompagné de deux

charpentiers; et ayant, par son éloquence, arraché un

léger consentement, il fit sur-le-champ couper cet arbre,

et le fit traîner, par vingt-quatre bœufs, au

calvaire : c'était peut-être le plus bel arbre qu'il y

eût dans tout le comté nantais, et même dans la

province. Louis-Marie Grignon voulait faire bâtir quinze

chapelles autour de ce calvaire, dans lesquelles auraient

été représentés, de grandeur naturelle, les quinze

mystères du Rosaire; trois étaient déjà bâties,

lorsque le roi Louis XIV, craignant que cet endroit ne

devînt, dans la suite, une citadelle avantageuse à la

rébellion, ordonna de détruire ce calvaire. En

conséquence des ordres de la cour, les paroisses du

voisinage furent commandées pour démolir ce qui leur

avait coûté tant de peine à construire. On voit encore

les restes de ce calvaire, qui annoncent que c'était une

grande entreprise.* — Lettres-patentes sur arrêt du

conseil, de l'an 1774, portant établissement de six

foires*, par an, à Pont-Château, en faveur de M. le

comte de Menou. — Le territoire de Pont-Château

offre à la vue des terres de la meilleure qualité, des

prairies excellentes, et une quantité prodigieuse de

landes dont le sol paraît mériter les soins du

cultivateur. On y voit plusieurs bois taillis assez

grands; celui qu'on nomme la forêt de là Magdelaine

est le plus étendu. * Marteville et Varin (1843) : PONT-CHATEAU (sous

l'invocation de saint Martin); ville; commune formée de

l'anc. par. de ce nom, moins sa trêve Sainte-Reine (voy.

ce mot), devenue commune; aujourd'hui cure de 2° classe;

bureau d'enregistrement; chef-lieu de perception; brigade

de gendarmerie à cheval; bureau de poste et relai.

— Limit. : N. et N.-E. Saint-Gildas-des-Bois,

Drefféac; E. et S.-E. Cambon, Prinquiau; S. et S.-O.

Besné, Crossac; O. Sainte-Reine, Missillac. —

Princip. vill. : la Grée, Beaumard, Quéral, le Clos, la

Gacognais, les Métairies, la Menais, la Dréchais, la

Gérardais, l'Ile-Gouere, Soulaine, Lurin, Launay,

Bressun, Pimpenelle, la Lande, le Rocher, Bréveneux, le

Grand-Buisson-Rond, Callac, Pilé, la Jatte, la

Percherais.— (Voy. le Supplément pour les

contenances cadastrales.) — Moulins de la Pierre, de

la Brissais, de la Madelaine, de Saint-Guillaume, de

Beauchêne, de la Lande, de la Cuais, de Prunel, de la

Ferrière. !!!!!!!!!!!!! |

![]()

| Paroisse : église sous le vocable de saint |

![]()

| Patrimoine.

Archéologie : seules les fenêtres ouvertes ont des liens actifs

|

![]()

|

i

La Bretagne contemporaine. Félix Benoist. 1865 |

![]()

Armorial * Ardamezeg

|

||||

| de Talguern | ||||

| Guillaume,

de la paroisse d'Herbignac, anobli

en 1486 (PPC) |

![]()

| Étymologie : * Ogée (1780) : * Marteville et Varin : * Dauzat et Rostaing (1963-1978) : * J.Y Le Moing (1990) : * Editions Flohic (1999) : * Hervé Abalain (2000) : - Phil. Saupin : ------------------ Observation JC Even : |

![]()

| Communes du canton de Pontchâteau |  |

Kumunioù kanton Pont-Kastell |

| Besné / Bèsnét |  |

*Gwennenid |

| Crossac |  |

|

| Pontchâteau |  |

|

| Saint-Joachim | ||

| Sainte-Anne-sur-Brivet | ||

| Sainte-Reine-de-Bretagne |

![]()

| Communes limitrophes de Pontchâteau | Parrezioù tro war dro *** |

| Sainte Anne sur Brivet | Missillac | Saint Gildas des Bois | Drefféac | Sainte Reine de Bretagne | Campbon | Prinquiau | Besné | Donges | Crossac |

![]()

| Personnes connues | Tud brudet |

| Famille Chomart | |

| Famille Rogon | |

| Famille la Muce | |

| Famille la Riaillais | |

| Famille Chiron du Brossay | |

| Robert Craig, Walter

Doughty, Gordon Finch, Clément Haaland, Norman Gronbeck,

Joseph Nelson, Stafford Sullivan Aviateurs du Commonwealth, abattus par la DCA allemande le 25 juillet 1944 |

|

| Jacques DEMY réalisateur de cinéma Pontchâteau, 5.06.1931 / *** / 27.10.1990 |

![]()

| Vie associative | Buhez dre ar gevredadoù |

![]()

| Sources; Bibliographie : * OGEE : Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne; vers 1780; * A. MARTEVILLE et P. VARIN, vérificateurs et correcteurs d'Ogée. 1843. * Adolphe JOANNE : La Loire Inférieure au XIXè siècle. 1874. continué et commenté par Christophe BELSER : Loire-Atlantique. Editions C.M.D. 2000. * Albert DAUZAT et Charles ROSTAING : Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France. Librairie Guénégaud. 1963. Edition 1978. * Editions ALBIN-MICHEL : Dictionnaire national des communes de France. 1070. * Jean-Yves LE MOING : Noms de lieux bretons de Haute Bretagne. Coop Breizh. 1990. * Michel FROGER et Michel PRESSENSE : Armorial des communes de Loire Atlantique. Froger SA. 1996. * Éditions FLOHIC : Le patrimoine des communes de la Loire-Atlantique. 1999. * Hervé ABALAIN : Les noms de lieux bretons. Universels Gisserot. 2000. * J.L RAMEL et A.J RAUDE : Liste des communes du département de Loire-de-Bretagne. Maezoe-Heveziken. 2003 |

![]()

| Liens électroniques des sites

Internet traitant de Pontchâteau : * lien communal : * forum du site Marikavel : Academia Celtica * Autres pages de l'encyclopédie Marikavel.org pouvant être liées à la présente : http://marikavel.org/heraldique/bretagne-familles/accueil.htm http://marikavel.org/broceliande/broceliande.htm * solidarité nationale bretonne avec le département de Loire Atlantique : Loire-Atlantique * sauf indication contraire, l'ensemble des blasons figurant sur cette page ont été dessinés par J.C Even, sur bases de GenHerald 5. * Introduction musicale de cette page : Bro Goz Ma Zadoù, hymne national breton, au lien direct : http://limaillet.free.fr/MP3s/BroGoz.mp3 hast buan, ma mignonig, karantez vras

am eus evidout go fast, my little friend, I love you very much |

![]()