Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia

|

|||

|

Breizh Bretagne |

|

Bro hag eskopti Sant-Maloù Pays-évêché de Saint-Malo |

| La Croix-Hellean

*Ar Groez-Helan |

![]()

| pajenn bet digoret ar 27.10.2018 | page ouverte le 27.10.2018 | * forum du site Marikavel : Academia Celtica | dernière mise à jour 04/09/2025 18:22:14 |

![]()

| Définition / Displegadur : Commune de la Bretagne historique, en Pays-évêché

de Saint-Malo. Aujourd'hui dans la région économique non historique dite "de Bretagne"; département du Morbihan; arrondissement de Pontivy; canton de Josselin Code postal : 56120 Superficie : 1440 ha. Population : 1200 'communiants' vers 1780 y compris ceux de sa trève Helléan; 817 hab. en 1886; 815 hab. en 1891; 580 hab. en 1968; 612 hab. en 1982; 648 hab. en 1996; 636 hab. en 1999; |

|

![]()

| Armoiries; blason / Ardamezioù; skoed : |

|

![]()

| Paroisse / Parrez : église sous le vocable de la Sainte-Croix. |

![]()

| Histoire / Istor :

La page d'histoire étant copieuse, du fait de la narration du Combat des Trente, il a été décidé de la publier en pages annexes en activant les noms des auteurs. Des liens vous permettront de revenir à cette présente page.

|

![]()

| Patrimoine.

Archéologie / Glad. Arkeologiezh : seules les fenêtres ouvertes ont des liens actifs

|

![]()

|

i

Église Sainte-Croix * Iliz ar Groaz Santel Image provenant de Google-Earth; épurée par J.-E Even le 02.09.2025

Chapelle saint Maudez * Chapel sant Vode Wikipédia. Contributeur : Pymouss

Croix / Kroaz la Brassée Wikipédia. Contributeur : Pymouss |

![]()

|

i

Image extraite de Adolphe Joanne. 1888 |

![]()

| Étymologie / Gerdarzh :

* Jean-Yves Le Moing (1990) : la Croeiz, 1330; la Croix-Hellean, 1427; * Erwan Vallerie (1995) : La Croeiz, c. 1350; Crux Heleana, XVè; La Croix Helen, XVIè; La Croix Heliant, 1731 * Editions Flohic (1996) : "de l'Invention de la Vraie Croix et d'Hélléan, trève autrefois dépendante de la paroisse" * Hervé Abalain (2000) : "Crux Heleana au XVè siècle; Helléan est un nom de personne qui a donné son nom à Helléan, ancienne trève de La Croix" * Editions Delattre (2004) : "Le Bas-Glac". Doit son nom actuel à la croix monolithe située à l'entrée du bourg. * Jean-Yves Le Moing (2007) : concernant la commune d'Helléan : "Helléan, noté Helien en 1330, contient hael "noble, généreux". |

![]()

| Personnes connues | Tud brudet |

![]()

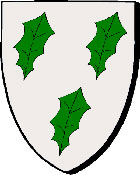

Armorial * Ardamezeg

|

|

|||

| Keradreux, ou Caradreux | de Quélen | |||

| Seigneurs dudit lieu et des Aulnays, en

Lanouée; du Brail-Hay en Saint-Gilles; de Saint-Malo en

Plöermel; de la Fontaine, en Mohon; de la Voillemoysan

en la Croix-Helléan "d'argent à trois léopards d'azur" "en arc'hant e dri leonparzh en glazur" références et montres de 1440 à 1513 (PPC) |

ramage de Porhoët seigneurs dudit lieu, du Plessis-Monteville, et de Tréganteuc, en Guégon; de la Villebouquay, en Ploërmel; du Quilliou, en Ménéac; de la Villegourdan et de la Villecadoret, en Guéhenno; de Caussade, en Quercy; duc de la Vauguyon et pair de France en 1758; prince de Carency; baron de Tonneins; seigneur de Saint-Mégrin; vidame de Sarlat "d'argent à trois feuilles de houx de sinople" "en arc'hant, e deir delienn gelen c'heotet" sceau : siell 1380 devise / ger-ardamez Advise références et ontres de 1426 à 1513 (PPC) |

![]()

| Vie associative | Buhez dre ar gevredadoù |

![]()

![]()

Communes limitrophes de la Croix-Helléan |

Kumunioù tro war dro *Ar Groez-Helean |

| Josselin | Lanouée | Helléan | Guillac |

![]()

| Sources; Bibliographie / Eien; Levrlennadur

: * OGEE : Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne; vers 1780; * A. MARTEVILLE et P. VARIN, vérificateurs et correcteurs d'Ogée. 1843. * Adolphe JOANNE : Géographie du Morbihan. Hachette. 1888. * Dictionnaire MEYRAT : Dictionnaire national des communes de France. (année 1968). Editions Albin-Michel Paris. 1970. * Jean-Yves LE MOING : Les noms de lieux bretons de Haute Bretagne. Coop Breizh. 1990. * Erwan VALLERIE : Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez * Corpus * Traité de toponymie historique de la Bretagne. An Here. 1995. * Éditions FLOHIC : Le Patrimoine des communes du Morbihan. 1996. * Hervé ABALAIN : Les noms de lieux bretons. Les universels Gisserot. 2000. * Daniel DELATTRE : Le Morbihan; les 261 communes. Éditions Delattre. 2004. * Jean-Yves LE MOING : Noms de lieux de Bretagne. Christine Bonneton Éditeur. Mai 2007. |

![]()

| Liens électroniques des sites

Internet traitant de la Croix-Hellean / *Ar

Groez-Helean : * lien communal : Mairie de La Croix-Helléan pajenn Wikipedia brezhonek : https://br.wikipedia.org/wiki/Ar_Groez-Helean * forum du site Marikavel : Academia Celtica * Autres pages de l'encyclopédie Marikavel.org pouvant être liées à la présente : http://marikavel.org/heraldique/bretagne-familles/accueil.htm http://marikavel.org/broceliande/broceliande.htm * solidarité nationale bretonne avec le département de Loire Atlantique : Loire-Atlantique * sauf indication contraire, l'ensemble des blasons figurant sur cette page ont été dessinés par J.C Even, sur bases de GenHerald 5. * Introduction musicale de cette page : Bro Goz Ma Zadoù, hymne national breton, au lien direct : http://limaillet.free.fr/MP3s/BroGoz.mp3 hast buan, ma mignonig, karantez vras am eus evidout

go fast, my little friend, I love you very much |

![]()